夏といえばうなぎ!でも、お取り寄せって初めてだと何を選べばいいか迷いますよね。

実は私、うなぎギフトを作って送る側なので最初は

色々と研究のために取り寄せしてみたことがあります。

とはいえ、値段の割に選ぶのに失敗して、

せっかくの研究が台無しになった経験があります…。

そんな悩みを解決すべく、うなぎのプロフェッショナル情報を参考に、

本当に美味しいうなぎの選び方をまとめました!

蒲焼きと白焼きの違いや、人気ブランドの特徴、通販の締め切り情報まで徹底解説します。

「高いほど美味しい」は本当?冷凍と蒲焼きセットはどっちがおすすめ?

初心者の方でも失敗しない、うなぎお取り寄せの完全ガイドをお届けします。

この記事を読めば、あなたも今年の土用の丑の日は特別なうなぎを家族に振る舞えること間違いなし!

ぜひ最後まで読んで、うなぎお取り寄せマスターになってくださいね!

1. うなぎのお取り寄せで失敗したくない人必見!

プロが教える選び方のコツ

うなぎのお取り寄せは価格帯も広く、初めての方には選び方に迷いがち。

実はうなぎ選びには「産地」「調理法」「価格」という3つの重要ポイントがあります。

まず産地については、

大まかに

九州地方や愛知県、静岡県など、国産うなぎの名産地から選ぶのがおすすめ。

これらの地域は水質や飼育技術に定評があり、

肉厚でふっくらとした身質のうなぎが特徴です。

調理法では「蒸し」と「直焼き」の違いに注目しましょう。

関東風は蒸してから焼くため、ふっくら柔らかい食感に。

関西風は直接焼くことでパリッとした皮と香ばしさが楽しめます。

自分の好みに合わせて選ぶのがポイントです。

価格については、1尾2,500円〜3,500円が一般的な国産うなぎの相場。

あまりに安価なものは外国産の可能性や品質に不安が残ります。

通販専門店でも実績あるお店を選べば間違いありません。

また、口コミサイトでの評価も参考になります。

特に「身がふっくら」「タレが絡みやすい」といった具体的な評価に

注目して選ぶと失敗が少なくなるでしょう。

2. 「蒲焼き」「白焼き」どっちを選ぶ?

うなぎお取り寄せの基本と注目ブランド

うなぎのお取り寄せを考える際、

まず迷うのが「蒲焼き」と「白焼き」の選択です。

両者の違いを理解することが、自分好みのうなぎを見つける第一歩となります。

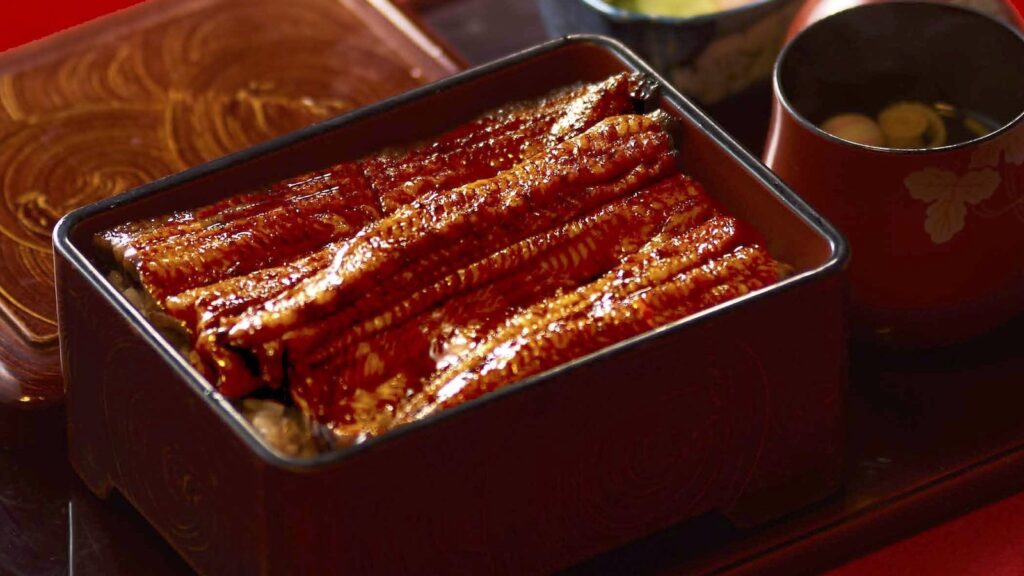

蒲焼きは、うなぎに特製のタレを何度も塗り重ねて焼き上げたもので、

そのまま温めるだけで本格的な味を楽しめる手軽さが魅力です。

特に初めてうなぎをお取り寄せする方や、調理の手間を省きたい方におすすめです。

老舗の鰻屋さんで実店舗もあるところの蒲焼きは、

おみせの品質を重視しているので

ふっくらとした食感と香ばしいタレの風味が絶妙なバランスを生み出しています。

一方、白焼きは調味料を使わずシンプルに焼き上げたうなぎで、

素材本来の味わいを楽しめるのが特徴です。

自分好みにアレンジしたい方や、うなぎの質にこだわる方に人気があります。

白焼きは、食べるアレンジの幅が広いのが絶妙で、

ポン酢やわさび醤油、

自家製のタレでかば焼きとしてタレを自分好みの濃さで味わうと格別です。

近年注目を集めているのが、「静岡県浜名湖産うなぎ」。

浜名湖の豊かな環境で育ったうなぎは、程よい脂のノリと引き締まった身が特徴で、

蒲焼き・白焼きどちらも絶品です。

「でしこ」というブランド鰻は身の柔らかさを重視しており、ふんわりとろける一品を味わえます。

また、「宮崎県産うなぎ」も人気急上昇中です。

温暖な気候と清らかな水で育ったうなぎは、ふっくらとした食感と上品な甘みが特徴。

なかでも「新仔」とよばれるうなぎ蒲焼きは、

育成期間がちょうど出始めのタイミングで出荷されるタイプで

あっさりとした身質と柔らかさが定評です(^^)

新仔はプロの料理人からも高い評価を得ています。

お取り寄せの際は、配送方法にも注目しましょう。

冷凍と冷蔵では風味や食感に違いがあります。

真空パックで急速冷凍することで鮮度を保つ工夫をしているお店も増えています。

季節を問わず楽しめるうなぎですが、

特に土用の丑の日前後は需要が急増するため、早めの予約がおすすめです。

自分の好みや用途に合わせて、蒲焼きか白焼きかを選び、

日本各地の名産地のうなぎを堪能してみてはいかがでしょうか。

3. 土用の丑の日に間に合う!

人気うなぎ通販サイトの締め切り情報まとめ

土用の丑の日が近づくと、各うなぎ通販サイトは注文が殺到し、

締め切り日が早まることがあります。せっかく美味しいうなぎを食べようと思っても、

注文しようとしたら「受付終了」となっていては残念です。

そこで人気のうなぎ通販サイトの注文締め切り情報をまとめました。

例年、通販で定評のある大型店舗ですと

土用の丑の日の3日前までに注文すれば間に合いますが、

注文状況や配送の予定などで指定が困難になることも多いです。

そのため1週間前には締め切りになることもあるので注意してください。

注文状況によっては最大10日前に締め切ることがあります。

とはいえ、通販専門店では土用丑の前後2週間は特別配送体制を組んでいるため、

やや余裕があります。

一方で高品質にこだわるお店は生産数に限りがあり、

丑の日の2週間前には売り切れになることもあるので注意してください。

確実に土用の丑の日に間に合わせるなら、

少なくとも10日前までには注文を完了させておくのが無難です。

特に高級店や人気店は早めの予約が必須です。

また、多くの通販サイトでは予約状況をリアルタイムで確認できるようになっているので、

気になるお店があれば早めにチェックしておきましょう。

クール便での配送となるため、配達日時の指定も忘れずに行うことをおすすめします。

4. うなぎ通販の価格相場と品質の関係性

高いほど美味しい?本当の価値とは

うなぎの通販で迷うポイントとして「価格」は避けて通れない問題です。

一般的に通販のうなぎは1尾あたり3,000円~8,000円程度が相場となっていますが、

中には10,000円を超える高級品や、逆に2,000円を切るリーズナブルな商品まで幅広く存在します。

では、単純に「高いほど美味しい」と言えるのでしょうか?

結論から言えば、価格と品質には一定の相関関係はありますが

、「高ければ必ず美味しい」というわけではありません。

価格に影響する要素は複数あるからです。

まず産地による価格差があります。

国産うなぎの中でも静岡県浜名湖産や鹿児島県大隅産などの有名産地は

比較的高価格帯に位置します。

一方、中国や台湾などの輸入うなぎは

国産より安価な傾向にあります。

次にサイズによる違いです。

大きさが同じでも、肉厚で脂のノリが良いものは高価格になります。

「特大サイズ」とうたわれているものは、それだけで価格が上乗せされる場合もあります。

さらに加工方法も重要です。丁寧な手作業で焼き上げる老舗店のうなぎは、

大量生産品よりも高価格帯に位置するのが一般的です。

特に秘伝のたれを何代も受け継いできた老舗店の製品は、

その歴史的価値も含めて高価格となっています。

興味深いのは、価格帯別の満足度調査では、

最も高い商品よりも「中上級」の価格帯(5,000円~7,000円程度)の商品が

最も満足度が高いという結果も報告されています。

これは「コストパフォーマンス」の観点から見れば理にかなっています。

通販の専門店では適正価格で高品質なうなぎを提供している店舗が多く、

価格以上の価値を感じられる商品が多いのが特徴です。

うなぎ選びで大切なのは、単純な価格の高低ではなく

「適正価格」を見極める目です。

産地、サイズ、加工方法、店舗の信頼性などを総合的に判断し、

自分の予算内で最高の満足を得られる商品を選ぶことが賢明です。

また、初回限定割引や定期購入割引などを活用すれば、

通常より2~3割安く高品質なうなぎを楽しめることもあります。

価格だけでなく、こうしたお得な購入方法も含めて検討することが、

賢いうなぎ通販の利用法といえるでしょう。

5. 冷凍vs蒲焼きセット~

初心者でも失敗しないうなぎお取り寄せガイド

うなぎのお取り寄せを考える際、「冷凍」と冷蔵の「蒲焼きセット」の

どちらを選ぶべきか迷う方は多いでしょう。

冷凍うなぎは長期保存が可能で、

食べたいときにいつでも解凍して楽しめるメリットがあります。

冷凍うなぎは、専用の真空パックで鮮度を閉じ込め、解凍後も本場の味わいを堪能できます。

一方、蒲焼きセットは届いてすぐに食べられる手軽さが魅力。

冷蔵の蒲焼きセットは、電子レンジや湯煎で温めるだけで本格的な味わいが楽しめます。

調理方法が丁寧に記載されたセットがおすすめです。

選ぶ際のポイントは、食べるタイミングと保存環境です。

すぐに食べるなら蒲焼きセット、複数回に分けて楽しみたいなら冷凍がベターでしょう。

それと、これは製造している側からすると

業務上の裏話になりますが、

常温保存が可能なタイプもあったりします。

ただ、これには調理工程で「加熱殺菌」という工程が必須のため、

どうしてもうなぎがぺったりしたものになりがちです。

フワフワ感もなくなってしまうため、

保存性には便利ですが、味わいや風味を求めるとしたら

オススメできません。

また、冷凍うなぎを選ぶ場合は、解凍方法にも注意が必要です。

自然解凍が基本ですが、「うな重」のように蒸し器での加熱復元を推奨する商品もあります。

価格帯も比較すると、冷凍うなぎは1尾あたり3,000円~5,000円程度、

蒲焼きセットは付属品によって5,000円~8,000円程度が相場です。

初めてのお取り寄せなら、お試しサイズから始めるのも賢い選択といえるでしょう。

お取り寄せの頻度や家族の人数に合わせて、最適な形態を選んでみてください。