こんにちは、うなぎ好きの皆さん!

夏になると、あの香ばしい匂いと甘辛いタレに心奪われて、

ついついうなぎが食べたくなりますよね。

でも、ちょっと待ってください。「うなぎってどれも同じでしょ?」なんて思っているとしたら、

それはかなりもったいない話。

実は、うなぎって産地や調理法で味も食感もぜんっぜん違うんです。

関東と関西で焼き方が違うのは有名ですが、それだけじゃありません。

日本全国には、それぞれの土地で育まれてきた“うなぎ文化”が息づいていて、

それを知るだけでうなぎの楽しみ方がグッと深まるんです。

今回は、産地による味や調理の違い、

さらには地元民にしか知られていない隠れた名店情報、

自宅で再現できるタレのレシピまで…うなぎ好きのあなたにこそ届けたい“濃厚な”情報をお届けします!

1. 全国のうなぎを食べ比べてわかった、味わいの「個性」

まず、同じうなぎでも産地が違うと味わいや香り、身の弾力までまったく違うってご存知でしたか?

たとえば、静岡県・浜名湖周辺のうなぎは、脂のノリが上品で、身はふっくら柔らか。それでいて皮は香ばしく焼かれていて、口に入れた瞬間に「これぞうなぎ!」と唸りたくなるようなバランスです。

一方、愛知県では、カリッと焼き上げたうなぎがご飯の上にのり、薬味や出汁を加えて食べるスタイルが主流。これがまた、途中で味を変えて食べられる楽しさがあるんですよね。

関東では一般的に、蒸しの工程が入っているので、

身がさらにふわっと柔らかく、タレの染み込み具合も繊細。

うなぎ自体の味とタレとのバランスがお店ごとに違うところが通の楽しみ方でもあります。

四国などは天然のうなぎの取れる場所としてよく聞かれます。

それというのも、生息する川の地形や環境が抜群なのが挙げられます。

川を構成している部分に石が多く、清流であること、また小エビやカニといった餌となる生物が

育ちやすい環境でもあります。

天然うなぎの特徴として、身がしまっていることが多い印象があります。

なので食べ慣れないとちょっと違和感を感じることがあるかもしれません。

そして育った環境やその年の気候や水温に左右されやすいので、信頼のおける漁師さんや

仕入先からの情報がないとアタリのうなぎにたどり着かないことがありますので、

やみくもに「天然」という言葉に惑わされないでくださいね。

2. 調理法もぜんぜん違う!土地ごとに受け継がれる“焼きの哲学”

関東では「蒸してから焼く」、関西では「蒸さずに直焼き」。これがいわゆる“東西うなぎ論争”の中心ですが、実はこれ以外にも各地で独自のスタイルが存在しています。

たとえば、名古屋では「ひつまぶし」が有名ですが、これも調理法と食べ方にしっかり文化がある。香ばしく焼いたうなぎを細かく刻み、薬味や出汁で味変しながら楽しむ——あの三段階での食べ方は、まるで一つの料理ショーを体験しているようなもの。

長崎では、うなぎを焼いてから蒸し器の器にいれるという郷土料理もあります。

このあたりでは聞きませんが、地元ではおなじみの提供方法なんだとか。

また、九州の福岡では、焼いたうなぎをさらに蒸し器で仕上げるスタイルもあり、食感はふわっと、とろっと。口の中でほどけるような仕上がりがクセになります。

こんなふうに、調理法の違いにはその土地の食文化、気候、水質、そして人々の好みがしっかり反映されているんです。

3. 食べ方ひとつで変わる、うなぎの“顔つき”

うなぎをもっと楽しみたいなら、「どう食べるか」も重要です。

例えば、関東風の蒲焼なら、炊き立ての白ご飯にドーンとのせて、ちょっと山椒をふって。これだけで最高のごちそうになります。

一方で、愛知のひつまぶしスタイルだと、途中で味変できるのが面白いところ。ご飯と混ぜて食べたり、薬味をのせたり、最後は出汁茶漬けにしたり。1杯で3度おいしいとはまさにこのこと!

白焼きなら、タレを使わず、わさびや塩で食べるのが王道。

脂がのっていながらもサラリとした口当たりがたまりません。

タレの違いも産地ごとに面白いですよ。

これは使用するうなぎの大きさがかかわってくるので、

細めのうなぎにはあっさりめ、太めのうなぎにはこってりとした感じです。

甘めが好きか、辛めが好みかで、好きな地方が変わるかもしれません。

4. まだまだある!地元民しか知らない「うなぎの名所」

名の知れた有名店だけが“うまいうなぎ”じゃないんです。

地元の人に愛されているような隠れたお店、

実はそういうところこそ、本物の味が隠れていたりします。

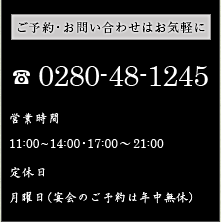

私のお店がある古河市でも地域の大きさの割に

鰻屋さんが密集していたりもします。

川や沼、湖などあるところに立て続けにお店があったりする

ところは要チェックですよ(^^)

たとえば、浜名湖あたりでは、地元に根づいた味が“当たり前すぎて知られてない”お店も多くて、観光客よりも地元民が集まる場所に真の名店があったりします。

九州の柳川あたりでは、蒸しうなぎ文化が根づいていて、さっぱりとしながらもコク深い味わいが楽しめる。ご年配の方からも人気なんです。

三河地方になると、香ばしさを重視する焼き方が主流で、味わいも濃いめ。秘伝のタレを何度も重ね塗りして焼き上げる“うなぎの芸術”とも言える仕上がりです。

宮崎では、甘めの濃厚なタレと、しっかりした歯ごたえのうなぎが特徴的。若い方から大人まで幅広く好まれる味です。

こうして各地をめぐると、「うなぎって本当に奥が深いなあ…」と実感します。

5. 家でも楽しみたい人に!プロ風“万能うなぎダレ”のつくり方

お店に行くのはちょっと…というときは、家でうなぎを楽しむコツも知っておきたいですよね。

市販の蒲焼にもうひと手間。自家製のタレをかけて焼き直すだけで、ぐっと味に深みが出ます。簡単レシピはこちら:

-

醤油:1カップ

-

みりん:1/2カップ

-

酒:大さじ2

-

砂糖:大さじ3

-

かつお節(隠し味):ひとつまみ

これを弱火で15分くらい煮詰めれば、プロ顔負けのタレが完成。冷蔵庫で2週間くらい持ちます。ご飯はもちろん、豆腐や焼き鳥にかけても美味しい、万能タレですよ。

お好みに合わせて、関東風に生姜、関西風に白ごま、名古屋風に赤味噌を足すなど、アレンジも自在です。

まとめ:うなぎは「旅するように味わう」食文化!

うなぎって、ただの高級食材じゃないんです。

土地土地で味わいや文化がぜんぜん違って、それぞれの地域で大切に守られてきた“食の物語”があるんです。そう考えると、うなぎはまさに“日本を旅する料理”。

今度うなぎを選ぶときは、ぜひ「どこのうなぎか」「どんな調理法か」にも目を向けてみてください。きっと、もっと深く、もっと楽しくうなぎが味わえるはずです。