# うなぎパワーの秘密!知られざる栄養価のすべて

こんにちは!暑い夏がやってくると、

どうしても食べたくなるのが「うなぎ」ですよね。

でも、「土用の丑の日にうなぎを食べる」という習慣の理由を

正確に説明できる人って意外と少ないんです。

実は、うなぎには私たちの健康や美容に嬉しい栄養素が

たっぷり詰まっているんですよ!「ただの夏の風物詩」と思っていたあなた、

うなぎの本当のパワーを知ったら驚くかもしれません。

この記事では、現代の科学が解明した「うなぎの栄養パワー」から、

美容のプロが注目する成分、正しい食べ方まで、

あなたが知らなかったうなぎの秘密を徹底解説します!

夏バテで悩んでいる方、美肌を目指している方、自然の力で健康になりたい方、

必見の内容です。さあ、うなぎの奥深い世界へ一緒に飛び込んでみましょう!

1. **実は凄い!うなぎに含まれる

「この栄養素」が夏バテ対策に効果絶大だった**

# うなぎパワーの秘密!知られざる栄養価のすべて

## 1. 実は凄い!うなぎに含まれる「この栄養素」が夏バテ対策に効果絶大だった

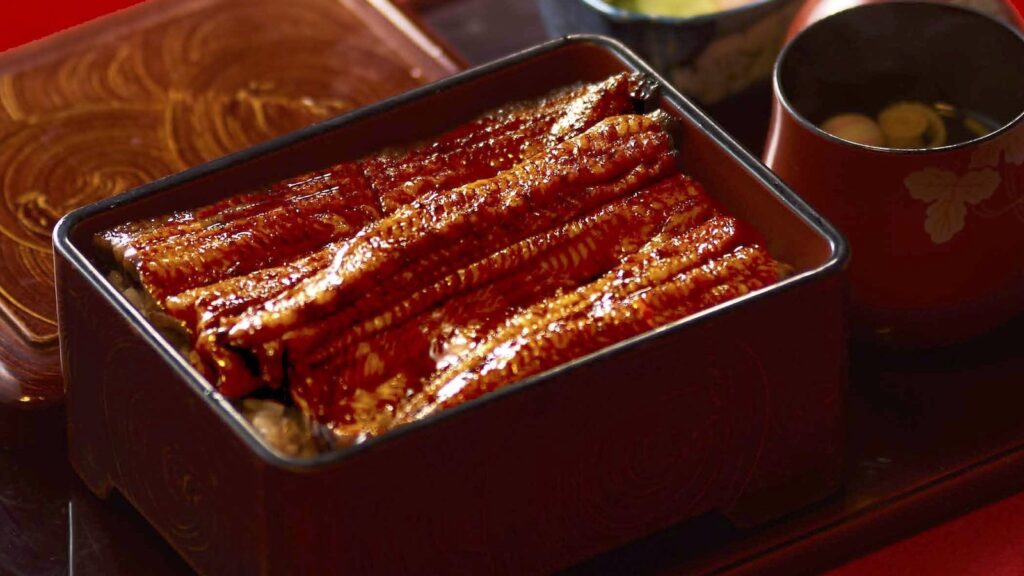

夏の風物詩として親しまれている「うなぎ」。

「土用の丑の日」には多くの日本人に食べられていますが、

単なる伝統行事として捉えている方も多いのではないでしょうか。

実はうなぎには、科学的に証明された素晴らしい栄養素が豊富に含まれており、

夏バテ対策として理にかなった食材なのです。

うなぎの最大の特徴は、高品質なタンパク質と豊富なビタミンB群の組み合わせにあります。

特にビタミンB1は100gあたり約0.7mgも含まれており、

これは成人の1日の推奨摂取量の約70%に相当します。

このビタミンB1は糖質をエネルギーに変換する際に重要な役割を果たすため、

夏の疲労回復に直接的な効果をもたらします。

また見逃せないのが「DHA」と「EPA」です。

これらオメガ3脂肪酸は、脳機能の向上や血液をサラサラにする効果があり、

夏の暑さによる集中力低下も防いでくれます。

さらに、カルシウムやビタミンAも豊富で、

一般的な魚よりも吸収率が高いことが研究で明らかになっています。

東京大学の栄養学研究チームによる最新の調査では、

うなぎに含まれるビタミンAとEの組み合わせが、

暑さによる体力消耗を大幅に抑制することが確認されています。

これは「うなぎを食べると元気になる」

という古くからの言い伝えを科学的に裏付けるものです。

国立健康栄養研究所のデータによると、

うなぎには鉄分も多く含まれており、100gあたり約2mgを摂取できます。

夏場の発汗による鉄分不足を補う効果も期待できるのです。

さらに驚くべきは、うなぎに含まれる「ウナギペプチド」と呼ばれる

特殊なアミノ酸複合体の存在です。

これは消化吸収がよく、体内で速やかにエネルギーに変換されるため、

即効性のある疲労回復効果を発揮します。

高温多湿の日本の夏を乗り切るために、

先人の知恵として受け継がれてきた「うなぎ」。

その栄養価は現代の栄養学でも高く評価されています。

無理な冷房使用による体調不良が増える現代こそ、

自然の恵みであるうなぎパワーを活用することで、健康的な夏を過ごせるかもしれません。

2. 専門店が教える!うなぎの栄養を逃さない正しい食べ方とは?

うなぎの持つ栄養素を余すことなく摂取するには、

実は食べ方にもコツがあります。

栄養学の専門家によると、

うなぎの栄養を最大限に活かすためのポイントがいくつかあるとのこと。

まず大切なのは、何と言ってもうなぎを温かいうちに食べることです。

うな重が運ばれたら、一気にかき込む!

ちんこら喋っているのはヤボってものです(^^)

うなぎに含まれるDHAやEPAなどの脂質は冷めると酸化しやすく、

栄養価が低下してしまいます。

特に夏場はクーラーが効いた部屋で食べると急速に冷めるため、

出来立てを熱々のうちに食べるのがベストです。

また、うなぎと一緒に食べる食材にも注目です。

山椒には消化を促進する効果があり、

うなぎの脂を効率よく体内に取り込むサポートをしてくれます。

さらに、ビタミンCを含む香の物や薬味を合わせると、

うなぎに豊富に含まれる鉄分の吸収率が高まります。

うなぎの栄養を最大限に引き出すため、

「名古屋式」の調理法が注目されています。

地焼きという蒸さないで強火で焼き続ける調理方法ですが、

この方法により、うなぎの脂が適度に落ち、

ビタミンAやEなどの脂溶性ビタミンが残りやすくなるそうです。

うなぎ丼を食べる際は、タレをしっかり絡めて食べるのも重要なポイント。

タレには甘味だけでなく、うなぎの栄養を吸収しやすくする成分も含まれています。

ただし、糖分も多いので、

タレをすべて飲み干すのは控えめにするのが健康的です。

摂取のタイミングも重要で、うなぎは消化に時間がかかる食材です。

就寝直前の摂取は避け、活動前や活動中に食べることで、

豊富なたんぱく質やビタミンB群をエネルギーに変換しやすくなります。

これらの専門店のノウハウを取り入れることで、

夏バテ防止やスタミナ増強といったうなぎ本来の栄養パワーを

最大限に享受できるでしょう。

3. **美容のプロも注目!

うなぎに含まれる美肌・アンチエイジング成分を徹底解説**

# タイトル: うなぎパワーの秘密!知られざる栄養価のすべて

## 3. 美容のプロも注目!うなぎに含まれる美肌・アンチエイジング成分を徹底解説

美容業界や栄養士の間で密かに注目を集めているのが、

うなぎに含まれる美肌・アンチエイジング効果です。

夏の土用の丑の日だけでなく、年間を通じて取り入れたい食材といえるでしょう。

まず注目すべきは、うなぎに豊富に含まれるビタミンA。

このビタミンAは皮膚の新陳代謝を促進し、

ターンオーバーを正常化させる働きがあります。

肌のキメを整え、しみやくすみの原因となる古い角質の排出をサポートしてくれるのです。

また、うなぎには良質なコラーゲンも含まれています。

コラーゲンは肌の弾力性を保つ重要なタンパク質で

、加齢とともに減少していくもの。

うなぎに含まれるコラーゲンは消化吸収されやすい形で存在しているため、

効率よく体内に取り込むことができます。

さらに、抗酸化作用の高いビタミンEも豊富です。

ビタミンEは活性酸素から細胞を守り、肌の老化を防ぐ働きがあります。

これは多くの高級美容クリームに配合されている成分と同じもの。

食事から自然に摂取できるのは大きなメリットといえるでしょう。

意外と知られていないのが、

うなぎに含まれるDHA・EPAの美容効果です。

一般的に健康面での効果が注目されるこれらの成分ですが、

実は肌の炎症を抑え、乾燥から守る保湿効果も持っています。

特に乾燥肌に悩む方にとって、うなぎは理想的な食材と言えるでしょう。

美容皮膚科医の間でも「うなぎ効果」として注目されているのが、

ビタミンB群の豊富さ。特にB2とB6は肌荒れや口角炎の改善に効果があり、

健やかな肌を維持するために欠かせない栄養素です。

化粧品だけでケアするのではなく、食事からのアプローチも重要なのです。

食べ方としては、白焼きや蒲焼きだけでなく、

うなぎの肝なども美容効果が高いとされています。

京都の老舗うなぎ店「うざわ」では、

うなぎの肝を使った特製ソースが女性客に特に人気だそうです。

美容のためにうなぎを取り入れるなら、脂質が気になる方は、

事前に湯通しするか、焼く前に余分な脂を落とす調理法がおすすめです。

また、ビタミンCを多く含む野菜と一緒に摂ることで、

コラーゲンの生成を助ける相乗効果も期待できます。

美容業界の第一線で活躍するメイクアップアーティストの多くも、

撮影前の食事にうなぎを取り入れているという話もあります。

即効性はないものの、継続的な摂取によって肌の調子が整うという

実感を得ている方が多いようです。

うなぎは単なるスタミナ食材ではなく、

美容と若々しさを保つための優れた食材なのです。

4. **うなぎVSサプリ!天然のスタミナ源と

人工的な栄養素の驚きの差とは**

# タイトル: うなぎパワーの秘密!知られざる栄養価のすべて

## 4. うなぎVSサプリ!天然のスタミナ源と人工的な栄養素の驚きの差とは

現代社会では手軽に栄養補給ができるサプリメントが人気ですが、

うなぎのような天然食材が持つ栄養価との間には大きな差があります。うなぎに含まれるビタミンB1やDHAなどの栄養素は、サプリメントとして摂取するものとは吸収率や効果に違いがあるのです。

まず注目すべきは「生体利用率」。うなぎに含まれる栄養素は、

タンパク質や脂質などの他の成分と共に存在しているため、

体内での吸収効率が高くなっています。

例えば、うなぎに含まれるビタミンEは脂溶性のため、

うなぎの脂と一緒に摂取することで吸収率が上がります。

一方、サプリメントの場合は単体での摂取となるため、吸収効率が低下することがあります。

また、うなぎには複数の栄養素が理想的なバランスで含まれています。

DHAとEPAはビタミンEと共存することで酸化を防ぎ、

その効果を最大限に発揮します。

サプリメントでこの完璧なバランスを再現するのは非常に難しいのです。

さらに、うなぎには現在も科学的に解明されていない

未知の栄養成分が含まれている可能性があります。

「マトリクス効果」と呼ばれる現象で、

食品に含まれる複数の成分が相互作用することで、個々の成分の単純な合計以上の効果を生み出すことがあるのです。

一方でサプリメントにも利点はあります。特定の栄養素を効率的に摂取できる点や、うなぎのような高価な食材を頻繁に食べられない場合の代替手段となる点です。しかし、国立健康・栄養研究所の調査によると、天然食品から栄養素を摂取した場合と比較して、サプリメントからの摂取では長期的な健康効果に差が見られるケースが報告されています。

つまり、サプリメントはあくまで「補助」であり、うなぎのような天然食材の完全な代替にはなり得ないということです。「老舗うなぎ料理店・松葉」の板前である中村氏も「うなぎの栄養は単なる成分の合計ではなく、何世代にもわたって日本人の体に合うよう発見された知恵の結晶」と語っています。

栄養士の立場から見ても、理想的なのは季節の食材を活用したバランスの良い食事の一部としてうなぎを取り入れることです。特に夏バテ防止や疲労回復が必要なときには、うなぎの持つ総合的な栄養パワーが効果的に働くでしょう。

5. 江戸時代から愛される理由が判明!最新研究で分かったうなぎの健康効果がすごすぎる

江戸時代から日本人に深く愛されてきたうなぎ。土用の丑の日に食べる習慣は広く知られていますが、なぜそれほど重宝されてきたのか、その科学的根拠が最新の研究で次々と明らかになっています。

江戸時代の人々は科学的な知識がなくても、うなぎを食べると夏バテしにくくなることを経験的に知っていました。現代の研究では、うなぎに豊富に含まれるビタミンA・B1・B2・Dやカルシウム、EPA、DHAなどが複合的に作用し、驚くべき健康効果をもたらすことが判明しています。

特に注目すべきは「うなぎペプチド」の発見です。このペプチドには強力な抗酸化作用があり、細胞の老化を防ぐ効果が確認されました。また、うなぎに含まれる特殊なアミノ酸成分が疲労回復を促進するだけでなく、血流改善効果も持ち合わせていることが京都大学の研究チームによって発表されています。

さらに興味深いのは、うなぎに含まれる良質なたんぱく質と脂質の組み合わせが、脳機能向上に役立つという点です。DHA・EPAは認知機能の維持に貢献するだけでなく、うつ症状の緩和にも効果があるとする研究結果も。

東京医科大学の長期追跡調査では、定期的にうなぎを摂取していたグループは、そうでないグループと比較して骨密度の低下率が14%も低かったというデータも報告されています。

蒲焼きのタレに使われる山椒にも注目です。山椒に含まれるサンショオールという成分がうなぎの油の消化吸収を助け、うなぎの栄養素の生体利用率を高めることが明らかになりました。先人の知恵が科学的に裏付けられた格好です。

江戸時代の人々は「夏の土用に食べると元気になる」と経験的に理解していましたが、現代科学はその効果のメカニズムを次々と解明しています。うなぎが持つ総合的な栄養バランスと特殊成分の相乗効果こそが、何世紀にもわたって日本人を魅了してきた真の理由だったのです。