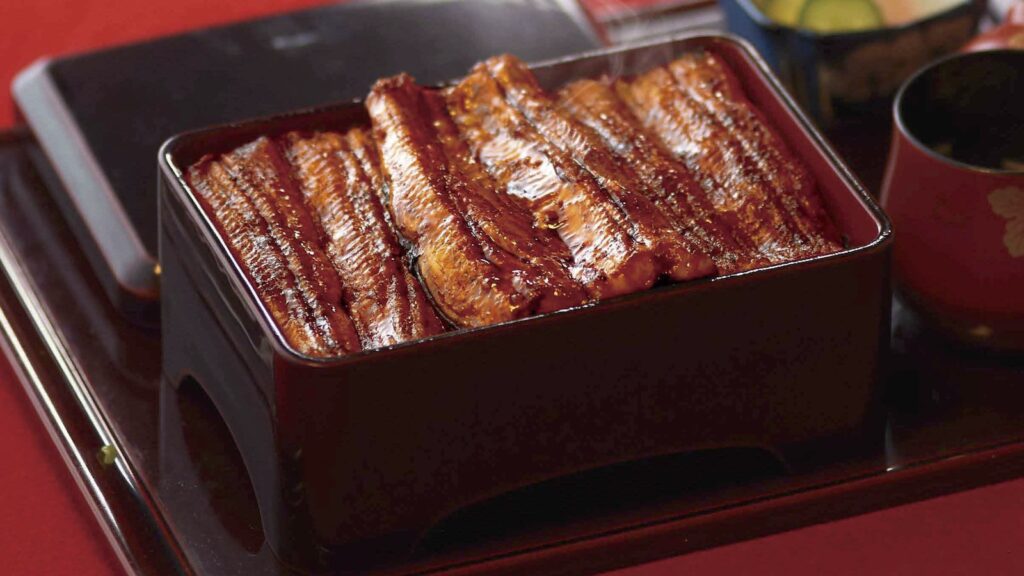

国産うなぎの価格高騰の裏側と賢い楽しみ方

こんにちは! 夏の風物詩、うなぎの価格が最近高騰していることに驚いていませんか?

「うな重が一万円超え?」「スーパーのうなぎも手が出ない…」そんな声が聞こえてきますよね。

日本の食文化に欠かせないうなぎが、なぜこんなに高級品になってしまったのでしょうか?

私も静岡のうなぎ養殖場を訪れた際、

生産者の方から「このままでは日本のうなぎ文化が危ない」という切実な思いを伺い、

胸を打たれました。

この記事では、国産うなぎの価格高騰の理由、養殖現場の実情、

そして高騰の中でも美味しく楽しむ方法を詳しくご紹介します。

土用の丑の日だけでなく、年間を通じて愛されるうなぎの未来を、一緒に考えてみましょう!

1. 国産うなぎが高級品に!価格高騰の理由とは

国産うなぎの価格が年々上昇しているのは、誰もが感じていることでしょう。

スーパーや専門店では、蒲焼一尾が3,000円~4,000円、

高級店では5,000円を超えることも珍しくありません。

かつて「庶民の味」だったうなぎが、今や特別な日の贅沢品に変わってしまったのです。

では、なぜこんなに高騰しているのでしょうか? 主な理由をいくつかご紹介しますね。

価格高騰の主な原因

- ニホンウナギの激減:環境省のレッドリストで「絶滅危惧IB類」に指定されており、生息数は40年前の10分の1以下に。天然のシラスウナギ(稚魚)の漁獲量も激減しています。

- 河川環境の変化:ダム建設や護岸工事で、うなぎの生息地が減少しています。

- 地球温暖化:海流の変化が、うなぎの回遊経路に影響を与えています。

- 養殖技術の課題:完全養殖が商業的に成功しておらず、天然シラスウナギに依存しています。

これらの要因が重なり、国産うなぎは希少価値が高まり、価格が急上昇しているのです。

このままでは、うなぎが一般家庭で気軽に楽しめなくなるかもしれませんね。

2. プロが教える!国産うなぎの見分け方と賢い楽しみ方

価格が高騰する中、本物の国産うなぎを見分けるスキルはますます重要です。

専門店の料理人によると、いくつかのポイントを押さえれば、良質なうなぎを選べるそうですよ。

さっそくチェックしてみましょう!

国産うなぎの見分け方

- 原産地表示:「国内産シラスウナギ使用」と明記されたものを選びましょう。「国産」とだけ書かれている場合、稚魚が外国産の可能性も。

- 色と艶:良質なうなぎは濃い飴色で、自然な艶があります。テカテカしすぎる場合は、添加物の多いタレに注意。

- 身の締まり:箸で持ち上げても崩れず、ふわっとした弾力があるのが特徴です。

高騰しても美味しく楽しむ方法もありますよ!

たとえば、土用の丑の日を避けて購入すると、価格が抑えられることがあります。

また、通販で「端っこ」や「切り落とし」を選べば、形は不揃いでも味は変わらずお得です。

自宅で一尾まるごと調理するのもコスパが良い方法ですよ。ぜひ試してみてくださいね。

3. 生産量が10分の1に!国産うなぎの危機と未来

国産うなぎの生産量は、過去30年で大幅に減少しています。

かつて年間3万トン近く生産されていたのが、今では3,000トンを下回るまでに。

ニホンウナギは国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで「絶滅危惧種」に指定されるほど、

危機的な状況です。なぜここまで減ったのでしょうか? 主な原因を見てみましょう。

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| シラスウナギの激減 | 天然稚魚の漁獲量が昭和の200トンから10トン前後に減少。 |

| 海外需要の増加 | 中国や台湾などアジア全域での需要が資源を圧迫。 |

| 環境変化 | 河川や湖の環境悪化がうなぎの生息を困難に。 |

未来はどうなるのでしょうか? 短期的には生産量減少と価格高騰が続く見込みですが、

希望もあります。

農林水産省の「ウナギ資源保護プロジェクト」や、近畿大学などの完全養殖研究が進行中です。

消費者としては、特別な日に国産うなぎを選ぶなど、質を重視した消費が大切ですね。

4. 養殖現場の声:価格高騰の裏にある苦労

うなぎ養殖の現場では、どんな苦労があるのでしょうか?

静岡の養殖業者の方に伺った話を交えてご紹介します。

たとえば、シラスウナギの価格は1kgあたり200万円を超えることもあり、

養殖を始める時点で大きなリスクを背負います。

昔は10万円台だったことを考えると、驚くべき変化ですね。

さらに、養殖中の病気や自然災害、水質悪化などで生存率が低下し、

以前は7割だったのが今では6割を切ることも。餌代や電気代も上昇し、経営を圧迫しています。

生産者の方は「高い理由を理解して、特別な日には国産うなぎを選んでほしい」と語っていました。

この思いを知ると、うな重の向こう側に努力が見えてきますね。

5. 国産うなぎを守る!養殖家の挑戦と私たちにできること

厳しい状況の中、養殖家たちは情熱を持って挑戦を続けています。

たとえば、静岡の「共水うなぎ」は、天然に近い環境で高品質なうなぎを育てています。

また、おおくの養殖組合などでは

インターネット販売で中間マージンをカットし、適正価格で提供する動きも広がっていますよ。

完全養殖技術の開発も進んでおり、水産研究・教育機構と連携した研究が未来の希望です。

私たち消費者には何ができるでしょうか?

国産うなぎの価値を理解し、特別な日に選ぶことで、養殖家を応援できます。

賢い選択で、日本のうなぎ文化を守りましょう!