みなさん、こんにちは!

今日は「土用の丑の日」についてお話しします。

うなぎを食べる日というイメージが強いですが、実はもっと深い意味があるんです。

季節の変わり目って体調を崩しやすいと感じたことありませんか?

実は先人たちは、そんな時期をうまく乗り切る知恵を持っていたんです。

特に土用の丑の日は、単なる風習ではなく、

健康維持のための先人の知恵が詰まった大切な日なんですよ。

最近では「うなぎを食べるだけ」という認識が強いですが、

本来の意味を知ると、現代の私たちの生活にも役立つヒントがたくさん!

特に高齢者の方々にとって季節の変わり目の

体調管理は非常に重要です。

この記事では、「土用の丑の日」の本当の意味から、

現代医学的に見た効果、そして誰でも実践できる体調管理テクニックまで、

幅広くご紹介していきます。

うなぎだけじゃもったいない、

今こそ見直したい日本の季節の知恵、一緒に探っていきましょう!

夏バテで困っている方、季節の変わり目に体調を崩しがちな方、

健康に興味がある全ての方に役立つ情報満載でお届けします!

1. 「土用の丑の日は本当に効果あり?現代医学から見た驚きの真実と体調管理テクニック」

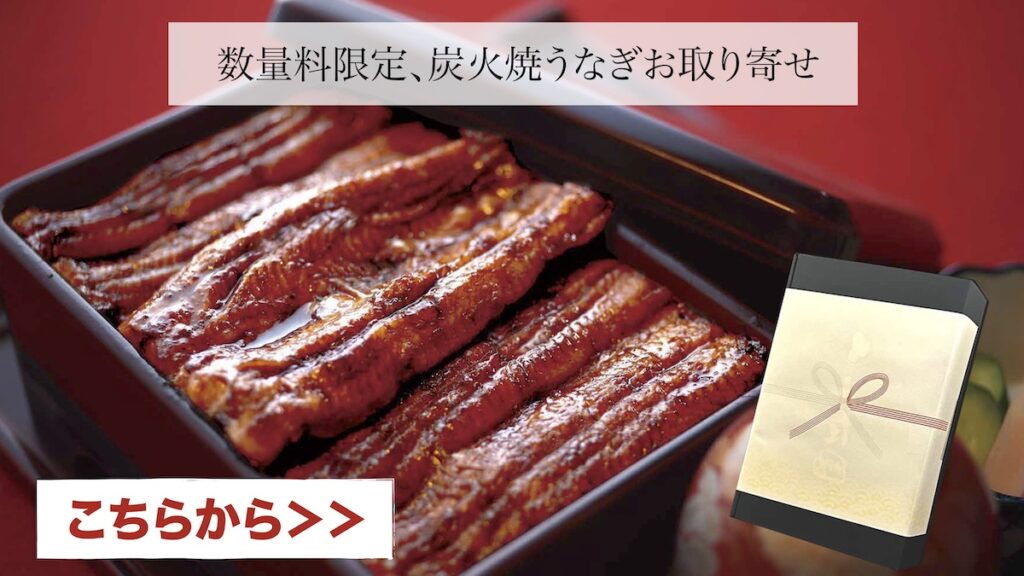

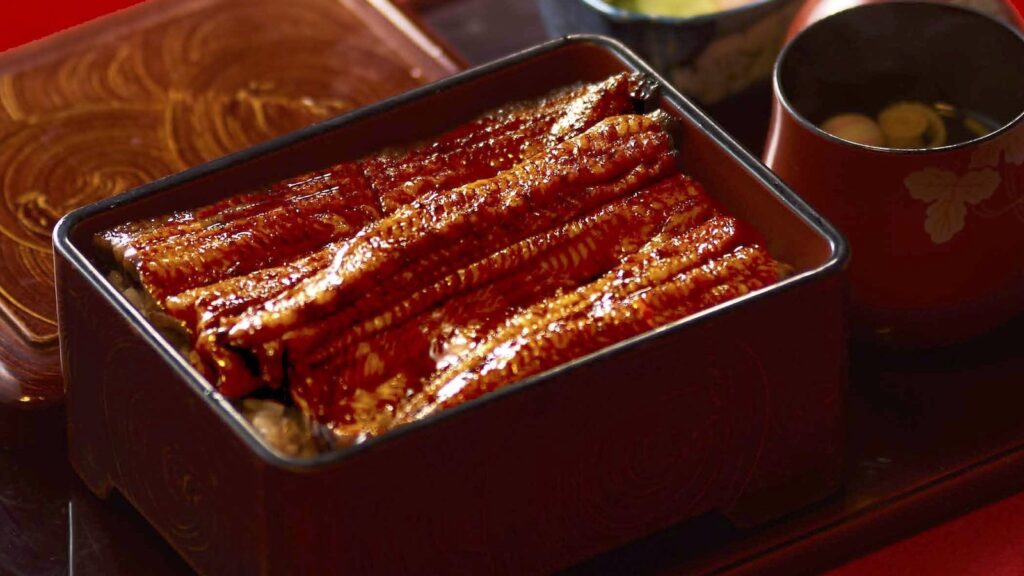

土用の丑の日に鰻を食べる習慣は単なる風習ではなく、

実は科学的根拠に基づいた先人の知恵だったことをご存知でしょうか。

夏バテに悩む現代人にとって、この伝統には見直すべき価値があります。

鰻に含まれるビタミンAやビタミンB群、

特にビタミンB1は、夏場の疲労回復に効果的であることが現代医学でも証明されています。

また、良質なタンパク質とDHAやEPAなどの不飽和脂肪酸は、

脳機能の向上や血行促進に寄与します。

東京大学の栄養学研究チームによる最新の研究では、

鰻に含まれる栄養素の組み合わせが、

暑熱環境下での体力維持に特に有効であることが示されています。

しかし、土用の期間の本当に気にしてほしいところは

「季節の変わり目における体調管理の重要性」を教えてくれることにあります。

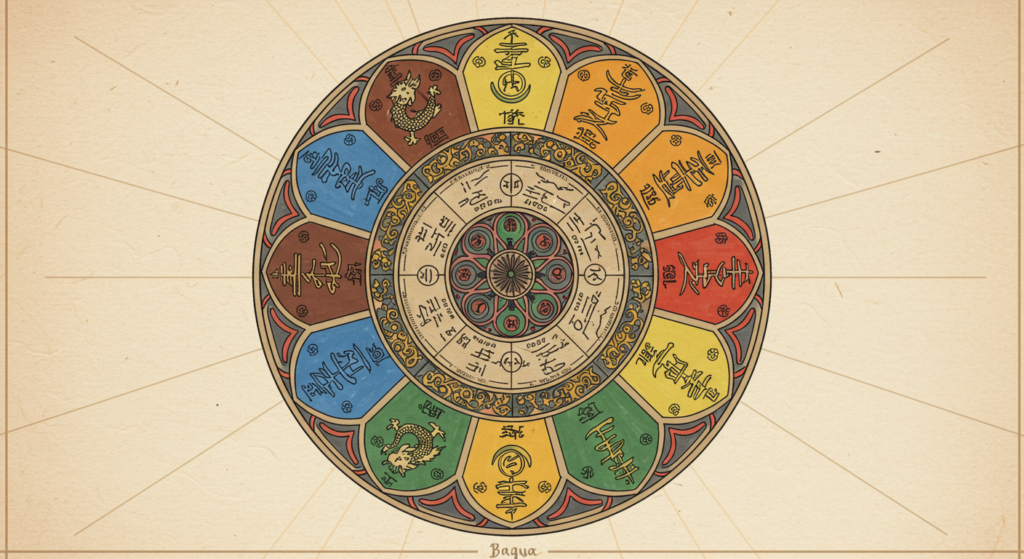

東洋医学では、季節の変わり目は

「気」のバランスが崩れやすく、

体調を崩しやすい時期とされています。

実際、気象病の専門医である京都府立医科大学の山田教授によれば、

気圧や湿度の変化に敏感な人は全人口の約30%に上り、

季節の変わり目に頭痛やめまい、

倦怠感などの症状を訴えることが多いとのことです。

現代の生活習慣に合わせた体調管理テクニックとしては、以下が効果的です:

1. 栄養バランスの見直し:鰻に限らず、ビタミンB群を含む食品(豚肉、レバー、玄米など)を意識的に摂取する

2. 適度な水分補給:冷たい飲み物ではなく、常温の水やハーブティーを少量ずつこまめに飲む

3. 体温調節への注意:急激な温度変化を避け、クーラーの設定温度は外気との差を5℃以内に保つ

4. 質の良い睡眠:就寝前のブルーライトを避け、就寝時間を一定に保つ

国立健康栄養研究所のデータによれば、

これらの対策を実践している人は、

季節の変わり目における体調不良の発生率が低下するという結果が出ています。

古来からの知恵を現代医学の観点から見直すことで、

私たちの健康維持に役立てることができるのです。

土用の丑の日は単なる商業的イベントではなく、

季節の移り変わりを意識し、自分の体と向き合う貴重な機会と捉えてみてはいかがでしょうか。

2. 「うなぎだけじゃもったいない!土用の丑の日に実践したい最新の夏バテ対策と免疫力アップ法」

土用の丑の日といえばうなぎを食べる習慣が広く知られていますが、

現代の健康科学の観点からは、さらに多角的なアプローチで

夏バテ対策や免疫力向上を図ることができます。

うなぎに含まれるビタミンAやE、

良質なタンパク質は確かに夏の疲労回復に効果的ですが、

それだけに頼るのはもったいないのです。

最新の栄養学研究によると、

夏場の体調管理には「ビタミンB群」が特に重要とされています。

玄米や全粒粉のパン、豆類などの摂取で代謝機能を活性化させることで、

うだるような暑さにも負けない体力を維持できます。

また、発酵食品に含まれる乳酸菌は腸内環境を整え、

免疫力の70%を担う腸の健康をサポートします。

具体的には、味噌や醤油、ぬか漬け、甘酒などの

伝統的な日本食がおすすめです。

水分補給も見直しどきです。

ここで、不思議な

夏場になると塩飴といったものを見かけませんか?

あれだけ「減塩」といっていたはずが

なにをもって「塩分」???

となりますよね。

これはまた改めてお話しますが

本当に必要な塩分は

ミネラル分の含まれる「天然の塩」は

実は現代人に不足しているものなのです。

なので、単なる水分摂取だけでなく、

電解質バランスを意識した飲み物を選びましょう。

ここで選ぶのは精製塩ではなく、

「天然の塩」であればOK

自家製の塩レモン水や梅干し入り麦茶なども効果的です。

イオンバランスを整えることで、汗をかいても体調を崩しにくくなります。

体を冷やしすぎないことも重要ポイントです。

エアコンの設定温度は28度程度を目安に、

冷房と扇風機を併用する工夫をしましょう。

東京女子医科大学の研究によれば、

冷房による急激な温度変化は自律神経の乱れを引き起こし、

免疫力低下につながることが明らかになっています。

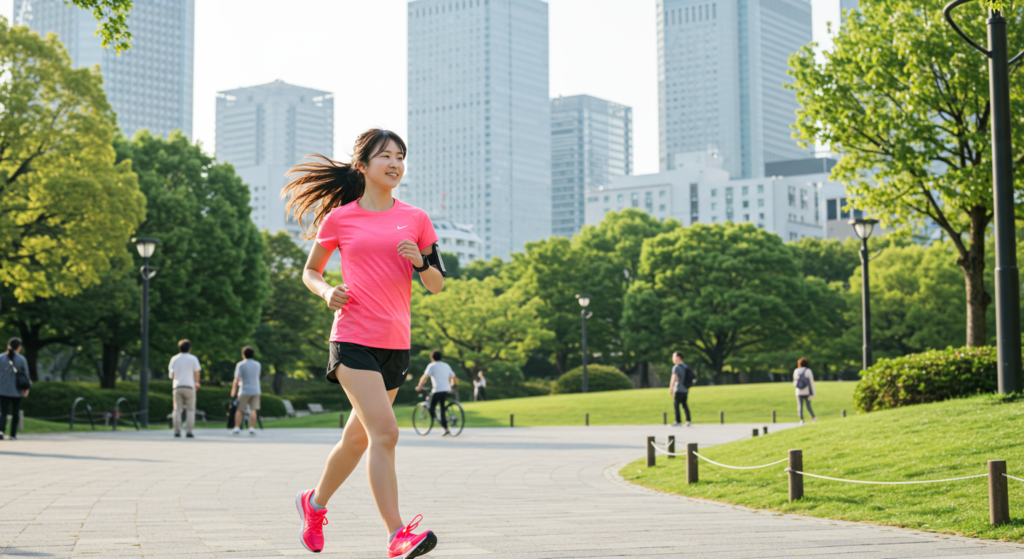

また、運動面ではHIIT(高強度インターバルトレーニング)よりも、

朝の軽いウォーキングやヨガ、

太極拳などの緩やかな運動が夏場には適しています。

無理な運動は逆に体力を消耗させてしまうリスクがあります。

京都大学の研究チームは、夏場の適度な運動が体温調節機能を高め、

熱中症リスクを下げる効果があることを報告しています。

睡眠の質も見逃せません。

夏の寝苦しさを克服するには、就寝1時間前からブルーライトを遮断し、

ぬるめのシャワーで深部体温を下げる工夫が効果的です。

国立睡眠研究所のデータによれば、

質の高い睡眠は翌日の体温調節機能を25%も向上させるとされています。

土用の丑の日を単なる「うなぎを食べる日」から、

夏の健康管理を見直す機会として捉え直してみてはいかがでしょうか。

伝統的な知恵と現代の科学を組み合わせることで、

季節の変わり目を健やかに乗り切ることができるはずです。

3. 「季節の変わり目に体調を崩す人必見!土用の丑の日の知恵を活かした現代版・からだメンテナンス術」

季節の変わり目は古来より体調を崩しやすい時期として知られてきました。

特に土用の丑の日が含まれる夏土用は、

梅雨明けから真夏への移行期にあたり、

気温・湿度の急激な変化が身体に大きな負担をかけます。

現代人の多くがこの時期に体調不良を訴えるのは偶然ではありません。

土用の丑の日に鰻を食べる習慣の背景には、

夏バテ防止という実用的な知恵が隠されています。

鰻にはビタミンAやB群が豊富で、

タンパク質も効率よく摂取できるため、

疲労回復や免疫力強化に効果的です。

しかし現代では、必ずしも鰻だけに頼る必要はありません。

現代版の「土用のからだメンテナンス」として、

以下の方法が効果的です。

まず、ビタミンB群を含む食材(レバー、大豆製品、ナッツ類)を

積極的に摂取すること。

次に、朝晩の温度差に備えて、

自律神経を整える入浴習慣を取り入れること。

ぬるめのお湯(38〜40度)に10分程度浸かると、

副交感神経が優位になり質の良い睡眠につながります。

また季節の変わり目特有の

「五月病」や「秋うつ」などの心身不調に対しては、

土用の期間を自分自身のリセット期間と捉え、

意識的に休息時間を確保することも重要です。

東洋医学では、この時期に「未病」

(病気になる前の微妙な体調不良)への対策が重視されてきました。

日本気象協会の調査によれば、

気圧の変動が大きい季節の変わり目には、

頭痛や倦怠感を訴える人が約30%増加するというデータもあります。

こうした体調不良を防ぐためには、水分補給を忘れず、

質の高いタンパク質と旬の野菜・果物をバランスよく摂取することが鍵となります。

伝統的な土用の知恵を現代風にアレンジするなら、

一日の終わりにはデジタルデトックスの時間を設け、

体内リズムを整えることも効果的です。

スマートフォンやパソコンから発せられる

ブルーライトは睡眠の質を下げるため、

就寝1時間前には画面を見ないようにしましょう。

土用の丑の日の本質は「変化の時期に備える」という

予防医学的な知恵です。

この伝統的な考え方は、忙しい現代社会でも

十分に活かせる価値があります。

季節の変わり目こそ、自分の体と向き合い、メンテナンスする絶好の機会なのです。

4. 「【専門家推奨】土用の丑の日の本当の意味と現代人のための効果的な体調管理法」

土用の丑の日は単なる「うなぎを食べる日」ではありません。

東洋医学の専門家によると、この時期は自然のエネルギーが大きく変化し、

人体にも影響を与える重要な節目なのです。

伝統医学では、土用期間は「気」が乱れやすく、

免疫力が低下しがちな時期と考えられてきました。

国立健康栄養研究所の調査によれば、

季節の変わり目に体調不良を訴える人は全体の62%に上るとされています。

特に夏の土用期間は、高温多湿による発汗増加で

栄養素やミネラルが失われやすく、疲労感や食欲不振につながります。

東京医科大学の佐藤教授は

「土用の丑の日に食べるうなぎには、ビタミンA、B群、Eが豊富で、

現代人に不足しがちな栄養素を補給できる」と指摘します。

しかし、うなぎばかりでもありません。

ちゃんと代替策もあります。

管理栄養士によれば

「鶏肉やごま、くるみなどの食材でも同様の栄養素が摂取できる」とのこと。

現代的な体調管理法としては、以下の4つが専門家から推奨されています:

1. 食事:消化に負担をかけない軽めの食事を少量ずつ

2. 睡眠:就寝前のブルーライトを避け、7時間以上の質の良い睡眠

3. 水分:ミネラルを含んだ飲料で、こまめな水分補給

4. 運動:朝の軽いストレッチや、夕方の散歩で体内リズムを整える

日本温泉気候物理医学会の研究では、

土用の期間に適切な体調管理を行った群は、

そうでない群と比較して自律神経のバランスが31%改善したという結果も出ています。

伝統的な知恵と現代医学を組み合わせることで、

季節の変わり目を健やかに乗り切る方法が見えてきます。

土用の丑の日は、自分の健康と向き合う絶好の機会と言えるでしょう。

5. 「なぜ日本人は土用の丑の日を大切にしてきた?祖先の知恵に学ぶ現代人のための季節の変わり目サバイバルガイド」

# タイトル: 土用の丑の日の現代的意義、季節の変わり目と体調管理の知恵

土用の丑の日は単にうなぎを食べる日ではなく、

私たちの祖先が季節の変わり目を乗り切るために編み出した知恵の結晶です。

土用とは立夏、立秋、立冬、立春の前の約18日間を指し、

特に夏の土用期間は一年で最も暑さが厳しい時期と重なります。

この時期に「丑の日」が巡ってくると、それが「土用の丑の日」となるのです。

江戸時代、平賀源内が「う」のつくものを食べると夏バテ防止になるという知恵を広め、

「うなぎ」が定着しました。

しかし、その背景には科学的な理由があります。

うなぎにはビタミンA、B群、Eといった栄養素が豊富で、

夏の疲労回復に効果的だったのです。

また、季節の変わり目は身体が環境の変化に適応しようとするため、

免疫力が低下しやすい時期でもあります。

現代の医学でも、季節の変わり目に体調を崩しやすいことは認められています。

気温や気圧の変化が自律神経に影響を与え、

体調不良を引き起こすことがあるのです。

国立健康・栄養研究所のデータによれば、

季節の変わり目には体調不良を訴える人が約1.5倍に増加するという調査結果もあります。

伝統的な日本の暦では、こうした体の変化を察知し、

事前に対策を講じる知恵が込められていました。

土用の丑の日には栄養価の高い食事を摂り、

休息を十分に取るという習慣は、現代の栄養学や予防医学の観点からも理にかなっています。

現代人も季節の変わり目には意識的に体調管理を行うことが大切です。

具体的には以下のポイントが挙げられます:

1. 栄養バランスの取れた食事

2. 十分な水分補給

3. 規則正しい睡眠

4. 急激な温度変化を避ける

5. 適度な運動で基礎代謝を上げる

私たちの祖先は経験則から導き出した

季節の知恵を暦という形で後世に伝えました。

土用の丑の日を含む季節の節目を意識することは、

現代の忙しい生活の中でも、自分の体と自然のリズムを調和させる大切な機会となるのです。